Mouloud Féraoun est lié à son village natal, Tizi-Hibel, par une relation intime et féconde. Le village est son point d’ancrage au sein de la société kabyle. Il est la source de son inspration et le creuset de son œuvre littéraire. Humble villageois parmi les siens, Féraoun est à la fois l’infatigable instituteur du bled, l’écrivain au talent reconnu et l’intellectuel témoin de son temps.

Un enfant du village

Féraoun est né à Tizi-hibel en 1913. Il appartient à la famille des Ath Chavanne dans le quartier (adrum) des Ath Azouz au centre du village. Son nom, Féraoun, a été attribué à sa famille par l’administration coloniale au moment de l’établissement de l’état civil en 1873. Mouloud est membre d’une famille nombreuse avec un frère, trois sœurs, des grands parents. C’est une famille pauvre. Le père a émigré en France en 1910. Il était parmi les premiers émigrés du village. Il a travaillé durant dix huit ans dans les mines du Nord à Lens et en Région Parisienne.

Féraoun fréquente l’école française du village. Celle-ci a été installée en 1893. Il y entre à l’âge de 7 ans en 1920. Il passe le certificat d’étude à l’âge de 13 ans dans la classe de Monsieur M’Hiss un instituteur venu de Taourirt Mimoun. Il est admis en même temps que trois autres garçons du village. Djallal Ali encore vivant, se souvient. Il a 95 ans. Il y avait aussi Choukrane Mebarek et Hadab Tahar tous deux décédés.En 1926, ces élèves se présentent au concours de bourses d’études pour intégrer le cours complémentaire de Tizi-Ouzou. Féraoun et Djallal sont admis. Féraoun obtient une bourse

ecole années 1950 (md)

complète parce que sa famille est pauvre. Djallal une demi bourse. Son père possède deux bœufs une vache et trois moutons, il a les moyens. Le père de Djallal refuse de payer la part d’argent manquante malgré l’insistance du fils et la pression de sa mère. Ali n’a pu poursuivre. Il en a toujours voulu à son père. En 1932, Feraoun intègre l’école normale de Bouzaréa section indigène. Il y avait 20 places pour 312 candidats et pour la section européenne 54 places pour 64 candidats. De l’avis de son ami Djallal Ali, Féraoun était un élève doué et travailleur. Il n’a jamais échoué à un examen. En 1935, il retourne au village auprès des siens. Il commence sa carrière d’instituteur. D’abord à Taourirt Adnane en 1935, puis à Taboudrist non loin de Béni Douala de 1937 à 1945 et à Taourirt Moussa près de Tizi-Hibel en 1946. En 1952, il est nommé à la direction du cours complémentaire de la commune mixte de Fort National ou le surprend le début de la guerre de libération. C’est dans une ville en pleine guerre, qu’en 1957, il se retrouve à Alger à la Direction de l’école Nadore du Clos Salembier.En 1960, il est nommé inspecteur pour l’enseignement agricole des centres sociaux éducatifs créés sous l’impulsion de Germaine Tillon en 1955.Le 15 mars 1962, un commando OAS est chargé de décapiter les centres sociaux. Il assassine six fonctionnaires parmi lesquels Mouloud Féraoun.

Féraoun au milieu des siens

Feraoun passe la plus grande partie de sa vie en Kabylie. Tout au long de sa carrière d’instituteur, il se sent partout au milieu des siens, avec un attachement particulier et bien naturel pour son village Tizi-Hibel. C’est là que se forgent ses premiers repères et se structure son identité C’est là aussi que vivent ses parents, ses cousins, ses amis, en un mot tous ceux auxquels il est affectivement et culturellement attaché. Il est à cet égard, semblable aux autres villageois. Comme eux, il se rend vers d’autres contrées, quittant le village pour de longues périodes de travail puis y retourne immanquablement, dès que possible, retrouver les siens. Seul ou en famille il revient pour des visites, pour les vacances ou tout autre motif autant de fois que le temps ou les occasions le permettent. N’est-il pas au fond un migrant lui aussi ? Le village est habitué à ses incessants va et viens. Feraoun les évoque admirablement dans « Jours de Kabylie ». « Je ne suis pas de ceux qui détestent leur village. J’ai pourtant bien des raisons de ne pas en être trop fier. Il sait que j’ai voyagé et vécu longtemps ailleurs, mais il s’est habitué à mes retours. Alors à force de toujours me perdre et sans cesse me retrouver, il ne fait plus attention a moi. Il ne me crain

tizi-hibel (md)

t pas pour tout dire. Il me réserve chaque fois un accueil très simple avec son visage de tous les jours exactement comme il reçoit ceux de sas enfants qui l’ont quitté le matin et qui, le soir rentrent des champs. » Il poursuit s’adressant a son village « Y a-t-il meilleure preuve d’attachement filial que nos retours entêtés ? Tu doutes que nous tenions à toi ? Mettons que nous sommes liés à toi et toi à nous, solidement, et que nous ne pouvons nous renier ». En fait c’est au village que Féraoun se sent véritablement chez lui. C’est son lieu de repos, l’endroit où il vient « prendre un peut d’air sur la crête » et « respirer sans penser à rien » écrit-il. Même aux plus durs moments de la guerre, en juillet 1956, lorsque Tizi-Hibel est le « centre du brasier » il décide de se rendre au village. « Je n’irai nulle part en vacances, nulle part ailleurs que là-bas. D’ici 15 jours, je seras avec les vieux, en plein maquis et le bon Dieu me protègera » écrit-il à son éditeur Paul Flamand. Dans une lettre de septembre 1956 à son ami Emmanuel Roblès, il dresse une description de la terrible situation qu’il a trouvée au village « Là-bas, j’ai pu fréquenter les djemas, discuter avec les gens, être repris par les miens. J’ai donc vécu un mois exactement la vie des miens et partagé leur couscous et leurs préoccupations… Oui on peut dire que la vie est encore possible là-bas à condition de se résigner à tout moment à en sortir…Devant le danger on s’est serré les coudes presque inconsciemment. On est là à attendre ce danger qui plane, qui sans doute s’abattra un jour, sous lequel on demeure impuissant, plein de rancune, mais dont l’imminence ne se discute plus…Tu comprendras aussi que si j’ai peut-être été imprudent de m’aventurer dans le bled, c’était nécessaire pour ma gouverne et tout simplement parce que je suis bel et bien un gars de Tizi-Hibel qui revendique sa place à Tizi-Hibel. » Au village, Féraoun vit comme tout le monde. Il s’y marie et fonde une famille nombreuse de sept enfants. Son métier le conduit non loin du village pendant 15 ans d’enseignement en Kabylie. Il en reste très proche. A chacun de ses séjours il prend naturellement place au milieu des hommes à la Djema de Takats Idheballen ou s’adosse avec d’autres le long du mur devant Agoudou au grand air. Parfois encore il s’assied au café du village. Les anciens se rappellent qu’il avait toujours un livre à la main. Féraoun jouit d’un grand respect auprès des villageois. Il est apprécié pour sa gentillesse et sa simplicité d’homme attentif et à l’écoute des autres. Il est admiré pour son instruction, son savoir et le mérite d’avoir conquis le noble métier d’instituteur. « Aux yeux de la population, il(l’instituteur) représente le guide éclairé qui n’a rien de commun avec les autres fonctionnaires….L’instituteur du bled n’a pas à être un sceptique, il lui faut de l’assurance et de la foi. S’il se donne de l’importance, c’est qu’il en a bien au village. Il a toute celle d’un missionnaire. Voilà pourquoi on l’appelle cheikh. » Après la disparition du père, Mouloud aidé de son frère Idir s’occupe de gérer la famille. Il participe aussi, autant que possible, aux travaux domestiques, à la vie du village et aux réunions publiques. Le mercredi, comme le veut la tradition, il se rend au souk à Béni Douala pour rencontrer du monde et faire les commissions.Partout il vit simplement, modestement avec sa femme et ses enfants dans l’in

confort d’un habitat de fonction, constamment exposés à diverses maladies ou épidémies loin de toute infrastructure de soins. Il entretient des animaux, âne, chèvre puis vache, veau et volailles et pratique les travaux de jardin pour compléter l’alimentation familiale. « chaque soir, je grimpe au haut des frênes et en cueille des feuilles pour ma vache » écrit-il à Lantis Benos, critique littéraire, en juillet 1951. A Fort National, le siège de la commune mixte, les conditions matérielles s’améliorent quelque peu. « Il y a une école de filles, une école de garçons, un cours complémentaire pour les grands. Cela vaut la peine que je trime. Ma nombreuse couvée reste avec moi jusqu’au BEPC. Nous continuons de vivre de couscous, en tout cas très simplement. Même pour les vêtements çà va mieux ici : les gosses salissent moins et ne trouvent plus de haies où déchirer leurs culottes » lettre aux Nouelle 29 octobre 1952. Puis il est rattrapé par la guerre et contraint de s’exiler vers la capitale « pour, dit–il, tenter de sauver mes gosses ». Il s’y sent comme déraciné. Féraoun n’est pas dans son élément. « Nous voilà ici, au milieu des Arabes des bidonvilles, perdus dans un monde ou nous ne pouvons nous adapter mais à l’abri des sollicitations impérieuses et contradictoires qui n’auraient pas manqué de mettre en péril mon irremplaçable existence! » Il a la nostalgie de la Kabylie, de son village, de la famille qui y vit encore. Il est très inquiet de la situation de guerre qui y sévit. Mais il ne peut y retourner. Pour cette raison, mais aussi parce qu’il tient, en dépit de la situation, à poursuivre la scolarité de ses enfants là ou c’est encore possible : Alger. Lorsque survient le moment d’un possible retour au village, il n’est plus, ravi par des balles assassines.

Tizi-Hibel, le creuset de son œuvre littéraire.

Féraoun est un travailleur exigeant. Il mène de front avec succès les métiers d’instituteur, de directeur d’école et d’écrivain dans le contexte difficile des villages kabyles. Toute sa vie il est attentif à ses compatriotes. Il les regarde vivre et travailler, éprouver des joies et des peines, partir émigrer au loin en métropole et un jour revenir, subir les affres de la guerre et mener la résistance. Plongé au milieu des siens il entreprend l’écriture pour raconter avec affection, réalisme et un humour décapant leur mode de vie, leurs pratiques, leurs mœurs, leurs croyances, en un mot le vécu de la communauté villageoise. Son œuvre est intimement liée à cette réalité. Il y puise son inspiration et sa substance. Son premier roman, le Fils du pauvre a pour thème central Tizi-Hibel où Féraoun déroule l’histoire de sa propre vie. Ce roman a eu tôt fait de révéler un écrivain plein de talent et d’humanité. La Terre et le sang qui a suivi est une chronique romancée inspirée de Madame, une française venue vers 1920 rejoindre son mari à Tizi-Hibel. Elle y est restée toute sa vie. Ses autres œuvres, les Chemins qui montent, Jours de Kabyli

la mémoire

e, Journal sont aussi ancrées dans la réalité villageoise kabyle.Feraoun veut faire connaître la société kabyle. C’est son ambition d’écrivain. C’est sa façon à lui de défendre les siens, de pousser un cri à la face du monde pour montrer le sort qui est le leur, les injustices dont ils sont victimes. C’est sa façon de légitimer avant l’heure le combat libérateur. « Dans Les chemins qui montent, écrit-il en mars 1956 à son éditeur, ce que j’ai voulu dépeindre ce n’est pas le roman d’amour de Dehbia et Amer, c’est le désarroi d’une génération à demi évoluée, prête à se fondre dans le monde moderne, une génération digne d’intérêt, qui mérite d’être sauvée et qui, selon les apparences, n’aura bientôt d’autre choix que de renoncer à elle-même ou de disparaître. » Lorsque ce combat survient il en est un témoin engagé et clairvoyant qui a su consigner presque au fil des jours le déroulement des événements pendant sept ans qu’a durés la guerre. L’œuvre de Féraoun a un retentissement international. Son nom est une référence pour notre village Tizi-Hibel qui en tire une grande fierté.Féraoun repose à l’entrée du village. Sa tombe est régulièrement visitée. Chaque année, le comité de village se prépare à accueillir les visiteurs venus lui rendre hommage.Les gens de Tizi-Hibel animent une association ‘Mouloud Féraoun’. Elle dispose d’un local et publie une brochure destinée à faire connaître son œuvre aux nouvelles générations.Ces dernières années cette activité a été suspendue au village. Les animateurs de l’association sont partis, la plupart en France. L’activité s’est poursuivie au sein de l’association Tizi-hibel. Mais au village la relève s’organise et d’ores et déjà l’activité reprend sous l’impulsion d’une équipe motivée de jeunes résidents.

Un témoin de son temps

Toute sa vie durant, Féraoun se dépense sans compter pour promouvoir l’éducation et le savoir auprès des jeunes Algériens Il considère que c’est le moyen de leur affranchissement. C’est sa vocation et son métier. « Ce métier, écrit-il encore à son éditeur en mars 1956, je le remplis bien et l’aime bien. J’ai pu accéder dans ma catégorie au sommet de l’échelle ; je bénéficie de l’estime de mes collègues et des chefs ainsi que de l’affection de nombreuses générations d’élèves. Dans ce domaine, mes efforts n’ont jamais été stériles ou vains. J’ai rarement connu l’échec car, en fin de compte, l’échec n’est rien d’autre qu’un défaut de volonté et la réussite rien d’autre que le prix du travail » Ce métier d’instituteur et son activité d’homme de lettres l’ont naturellement conduit à côtoyer la population européenne vivant en pays kabyle puis dans la capitale et à entretenir des relations avec ses amis et ses correspondants à Alger et en Métropole. Feraoun se retrouve à la confluence

de deux mondes, celui des «Algériens indigènes » et celui des Français, qui coexistent sans jamais se confondre. Cette position met à rude épreuve les solides convictions de l’homme, forgées à l’aune des valeurs ancestrales de la société kabyle et des idéaux républicains d’égalité et de fraternité qui lui furent dispensée à l’école normale de Bouzaréa. Témoin de l’injustice et des inégalités criantes imposées aux populations algériennes, conscient de sa propre situation « d’indigène » en dépit de sa culture, de sa fonction et de son prestige littéraire, il nourrit une hostilité déclarée au système colonial. N’a-t-il pas exhorté ses amis français parmi les libéraux à joindre leurs voix pour tenter de combler le fossé qui sépare les Algériens ? « Je crois que pour toi est venu le moment de parler utilement de nous. Songes-y. C’est peut-être une bonne action à accomplir parce que ta voix ne passera pas inaperçue. » écrit–il a Emmanuel Robles le 29 juin 1953. En dépit de tous les efforts, l’espérance d’un possible rapprochement entre les deux communautés reste vaine. Elle implique une remise en cause de l’ordre colonial. Le signal dans ce sens est venu plus tard, des premiers attentats annonciateurs du combat libérateur. Féraoun comprend le sens et la portée de l’évènement. « Le pays se réveille aveuglé par la colère et plein de pressentiments ; une force confuse monte en lui doucement. Il en est tout effrayé encore mais bientôt il en aura pleine conscience. Alors il s’en servira et demandera des comptes à ceux qui ont prolongé son sommeil. » (Journal 9 décembre 1955). A Fort national où il est encore en poste, il suit l’évolution de la situation. L’insurrection progresse rapidement en Kabylie. Elle s’enracine au sein de la population. Des nouvelles lui parviennent de Tizi-Hibel et de Taourirt Moussa où les villageois ont été rassemblés par les maquisards. Ils ont expliqué le sens du combat engagé et appelé les villageois à s’impliquer et à soutenir la lutte. Dans le même temps l’armée ratisse les villages, fouille les maisons, arrête des suspects. La guerre s’installe pour 8 ans, cruelle, inhumaine.A Fort national, la population européenne est très inquiète. L’insécurité règne. Avec elle, la méfiance, la suspicion. Les relations avec les Kabyles se tendent. Les camps se dessinent et chacun se trouve sommé de choisir. Les Français choisissent, les Kabyles aussi. Entre les deux communautés la rupture est consommée. Féraoun explique : « La vérité, c’est qu’il n’y a jamais eu mariage. Non. Les Français sont restés à l’écart. Dédaigneusement à l’écart. Les Français sont restés des étrangers. Ils croyaient que l’Algérie c’était eux. Maintenant que nous nous estimons assez forts ou que nous les croyons un peu faibles, nous leur disons : non messieurs, l’Algérie c’est nous. Vous êtes étrangers sur cette terre. Ce qu’il eût fallu pour s’aimer ? Se connaître d’abord, or nous ne nous connaissons pas….Un siècle durant, on s’est coudoyé sans curiosité, il ne reste plus qu’à récolter cette indifférence réfléchie qui est le contraire de l’amour. » C’est dans ce contexte qu’il entreprend la rédaction des notes qui ont été publiées dans Journal en 1962. Féraoun y relate avec force détails le déroulement de la guerre en Grande Kabylie. Il recueille des témoignages et consigne ses réflexions. L’ensemble constitue un témoignage précis dans lequel Feraoun livre, au fil du récit, une analyse lucide et clairvoyante des évènements et les causes du conflit. Il dresse une critique radicale de l’ordre colonial bâti sur l’oppression et la soumission des Algériens. Il n’en attend aucune concession. Les Français sont accrochés à leurs privilèges. Ils ne veulent rien lâcher. Et lorsque la menace se précise, la réaction est immédiate, d’une violence extrême. L’armée est mobilisée. Elle est massivement déployée en Kabylie avec les pleins pouvoirs pour étouffer la rébellion. Exécutions, massacres  collectifs, viols, tortures et bien d’autres atrocités qui sont infligées aux populations villageoises. « Voilà, c’est la guerre et c’est affreux. Mais il n’y a rien d’autre à dire. .. Rien à dire parce qu’un mort ne peut plus parler et qu’un vivant craint de mourir s’il parle tout en sachant fort bien qu’un jour ou l’autre il mourra à son tour puisqu’on est décidé à tous nous tuer tant que nous persisterons à vouloir l’indépendance et que malheureusement cette idée d’indépendance est devenue pour tous la seule raison de vivre. Nous avons peut-être tort d’avoir laissé s’incruster en nous cette idée folle mais il n’est plus question de l’en arracher. Le cœur où elle a pris racine viendrait avec elle ; alors autant nous tuer tout de suite » (journal Page 236 10 Juin 1957) Féraoun raconte les progrès de l’insurrection en Kabylie. C’est une renaissance pour les villageois. Le moyen de recouvrer leur dignité bafouée. Ils sont prêts à tout donner pour que prenne fin la nuit coloniale. Les maquisards sont des héros. L’adhésion est totale, inconditionnelle. La population est confiante. Elle soutient, héberge, nourrit et alimente en combattants les maquis. « Les hors-la-loi sont des nôtres. Ils se comportent en Kabyles et ont soin de ne pas nous blesser. Selon le cas, ils flattent notre fanatisme, notre orgueil, nos espoirs ou alors ils partagent nos idées, nos conceptions démocratiques de la société, nos sentiments humanitaires. Ils ont de tout parmi eux… Il y a un impératif désiré par tous, un idéal à atteindre, être libre. » (Journal page 44 Novembre 1955) Féraoun comprend cette euphorie. Il la partage intérieurement. Mais il est peu à peu tourmenté par l’évolution de la situation. Des échos qui lui parviennent des discours mystiques et religieux que tiennent les maquisards pour expliquer leur combat. Il s’inquiète du décalage entre ces discours et les aspirations bien concrètes des villageois à la liberté, à la justice sociale, à la fin de l’oppression. Féraoun s’inquiète également de la volonté d’imposer aux populations un ordre nouveau fait d’interdits pas toujours justifiés par les besoins de la lutte. « Les prétentions des rebelles sont exorbitantes, décevantes. Elles comportent des interdits de toutes sortes, uniquement des interdits, dictés par le fanatisme le plus obtus, le racisme le plus intransigeant, la poigne la plus autoritaire. En somme le vrai terrorisme… Et puis il faut recevoir selon notre plus hospitalière tradition nos braves visiteurs qui prennent des allures de héros et d’apôtres tout comme les grands saints de l’Islam, d’illustre mémoire. » ( Journal p 58) En observateur averti Féraoun perçoit, au fur et à mesure de l’intensification de la guerre, un changement dans la nature des relations entre les éléments du FLN/ALN et la population. Il n’est plus question de se fondre dans la population comme un poisson dans l’eau, mais de la soumettre, de la contrôler et au moindre signe de la réprimer. Les chefs locaux se transforment en potentats s’arrogeant un droit de vie et de mort sur les citoyens. Au règne de la confiance se substitue peu à peu le règne de la terreur. Alors, pour les citoyens, c’est enfer. « Il n’est pas possible de pardonner leurs erreurs aux maquisards. Ni leurs injustices. Voilà cent ans que nous subissons tout cela, que nous pâtissons des erreurs et des injustices. Alors messieurs pourquoi vous battez-vous ? Si rien ne doit changer, épargnez les vies tout au moins et laissez-nous tranquilles. Que les soldats tuent des enfants, des femmes, des simples d’esprits, des innocents, ce n’est pas une nouveauté ni un scandale. Vous n’êtes pas des soldats français ou des gendarmes, vous. Ne vous croyez pas non plus des caids ou des administrateurs. Vous n’avez pas le dr

collectifs, viols, tortures et bien d’autres atrocités qui sont infligées aux populations villageoises. « Voilà, c’est la guerre et c’est affreux. Mais il n’y a rien d’autre à dire. .. Rien à dire parce qu’un mort ne peut plus parler et qu’un vivant craint de mourir s’il parle tout en sachant fort bien qu’un jour ou l’autre il mourra à son tour puisqu’on est décidé à tous nous tuer tant que nous persisterons à vouloir l’indépendance et que malheureusement cette idée d’indépendance est devenue pour tous la seule raison de vivre. Nous avons peut-être tort d’avoir laissé s’incruster en nous cette idée folle mais il n’est plus question de l’en arracher. Le cœur où elle a pris racine viendrait avec elle ; alors autant nous tuer tout de suite » (journal Page 236 10 Juin 1957) Féraoun raconte les progrès de l’insurrection en Kabylie. C’est une renaissance pour les villageois. Le moyen de recouvrer leur dignité bafouée. Ils sont prêts à tout donner pour que prenne fin la nuit coloniale. Les maquisards sont des héros. L’adhésion est totale, inconditionnelle. La population est confiante. Elle soutient, héberge, nourrit et alimente en combattants les maquis. « Les hors-la-loi sont des nôtres. Ils se comportent en Kabyles et ont soin de ne pas nous blesser. Selon le cas, ils flattent notre fanatisme, notre orgueil, nos espoirs ou alors ils partagent nos idées, nos conceptions démocratiques de la société, nos sentiments humanitaires. Ils ont de tout parmi eux… Il y a un impératif désiré par tous, un idéal à atteindre, être libre. » (Journal page 44 Novembre 1955) Féraoun comprend cette euphorie. Il la partage intérieurement. Mais il est peu à peu tourmenté par l’évolution de la situation. Des échos qui lui parviennent des discours mystiques et religieux que tiennent les maquisards pour expliquer leur combat. Il s’inquiète du décalage entre ces discours et les aspirations bien concrètes des villageois à la liberté, à la justice sociale, à la fin de l’oppression. Féraoun s’inquiète également de la volonté d’imposer aux populations un ordre nouveau fait d’interdits pas toujours justifiés par les besoins de la lutte. « Les prétentions des rebelles sont exorbitantes, décevantes. Elles comportent des interdits de toutes sortes, uniquement des interdits, dictés par le fanatisme le plus obtus, le racisme le plus intransigeant, la poigne la plus autoritaire. En somme le vrai terrorisme… Et puis il faut recevoir selon notre plus hospitalière tradition nos braves visiteurs qui prennent des allures de héros et d’apôtres tout comme les grands saints de l’Islam, d’illustre mémoire. » ( Journal p 58) En observateur averti Féraoun perçoit, au fur et à mesure de l’intensification de la guerre, un changement dans la nature des relations entre les éléments du FLN/ALN et la population. Il n’est plus question de se fondre dans la population comme un poisson dans l’eau, mais de la soumettre, de la contrôler et au moindre signe de la réprimer. Les chefs locaux se transforment en potentats s’arrogeant un droit de vie et de mort sur les citoyens. Au règne de la confiance se substitue peu à peu le règne de la terreur. Alors, pour les citoyens, c’est enfer. « Il n’est pas possible de pardonner leurs erreurs aux maquisards. Ni leurs injustices. Voilà cent ans que nous subissons tout cela, que nous pâtissons des erreurs et des injustices. Alors messieurs pourquoi vous battez-vous ? Si rien ne doit changer, épargnez les vies tout au moins et laissez-nous tranquilles. Que les soldats tuent des enfants, des femmes, des simples d’esprits, des innocents, ce n’est pas une nouveauté ni un scandale. Vous n’êtes pas des soldats français ou des gendarmes, vous. Ne vous croyez pas non plus des caids ou des administrateurs. Vous n’avez pas le dr oit. Et si vous le prenez ce droit, nous vous détesterons. Le jour ou le pays vous craindra ou vous détestera, vous ne serez plus rien » ( Journal page 93 Mars 1956) L’armée française profite de cette déliquescence. Elle vide des villages, en occupe d’autres. Elle isole les populations pour mieux les contrôler. C’est souvent un soulagement pour des villageois excédés. Mais, sur le fond, l’armée n’est pas dupe. La rupture avec les Kabyles est irréversible. Elle les surveille dans l’enclos des barbelés.Féraoun a conscience, pour le vivre, de l’engrenage infernal qui broie la population. Il voit bien que la dégradation de la situation sur le terrain de la lutte est le prolongement au niveau local, des dérives qui affectent le sommet du mouvement de libération, des conflits qui le traversent, des luttes de pouvoir entre ses dirigeants. N’a-t-il pas écrit en Janvier 1957, après avoir lu d’un bout à l’autre le numéro spécial du Moudjahid ? « Il y a dans ces trente pages beaucoup de foi et de désintéressement mais aussi beaucoup de démagogie, de prétention, un peu de naïveté et d’inquIétude. Si c’est ça la crème du FLN, je ne me fais pas d’illusions, ils tireront les marrons du feu pour quelques gros bourgeois, quelques vieux politiciens tapis mystérieusement dans leur courageux mutisme et qui attendent l’heure de la curée. Pauvres montagnards, pauvres étudiants, pauvres jeunes gens, vos ennemis de demain seront pires que ceux d’hier. » (Journal P187)

oit. Et si vous le prenez ce droit, nous vous détesterons. Le jour ou le pays vous craindra ou vous détestera, vous ne serez plus rien » ( Journal page 93 Mars 1956) L’armée française profite de cette déliquescence. Elle vide des villages, en occupe d’autres. Elle isole les populations pour mieux les contrôler. C’est souvent un soulagement pour des villageois excédés. Mais, sur le fond, l’armée n’est pas dupe. La rupture avec les Kabyles est irréversible. Elle les surveille dans l’enclos des barbelés.Féraoun a conscience, pour le vivre, de l’engrenage infernal qui broie la population. Il voit bien que la dégradation de la situation sur le terrain de la lutte est le prolongement au niveau local, des dérives qui affectent le sommet du mouvement de libération, des conflits qui le traversent, des luttes de pouvoir entre ses dirigeants. N’a-t-il pas écrit en Janvier 1957, après avoir lu d’un bout à l’autre le numéro spécial du Moudjahid ? « Il y a dans ces trente pages beaucoup de foi et de désintéressement mais aussi beaucoup de démagogie, de prétention, un peu de naïveté et d’inquIétude. Si c’est ça la crème du FLN, je ne me fais pas d’illusions, ils tireront les marrons du feu pour quelques gros bourgeois, quelques vieux politiciens tapis mystérieusement dans leur courageux mutisme et qui attendent l’heure de la curée. Pauvres montagnards, pauvres étudiants, pauvres jeunes gens, vos ennemis de demain seront pires que ceux d’hier. » (Journal P187)

Vision prémonitoire s’il en est, sauf que ce ne sont pas de gros bourgeois, mais une alliance de chefs civils et militaires « tapis courageusement » à l’ombre des frontières qui attendaient l’heure de la curée.

Mohand Dehmous

Source : Tizihibel.com

Noufel est écrivain, poète et journaliste. Il a écrit son premier roman intitulé Espoirs Déchus à l'âge de 17 ans publié en France par Sefraber en 2008. En 2006, il publia en Algérie son premier recueil de poésie intitulé: Pensées Pensantes et un autre recueil: Algérie: Banquet des Nonchalances (Edilivre, France) en 2009. En 2011, il participa dans un ouvrage collectif au Danemark intitulé: Sønderho Havn, Antologi. Par ailleurs, il travailla comme enseignant d'anglais à l'université de Tizi Ouzou et aussi comme enseignant de français et d'arabe en Espagne. Il supervisa des ateliers d'écriture et de lecture et a participé dans plusieurs récitals et lectures collectives ou individuelles dans son pays et aussi en: France, Belgique, Espagne et Danemark. Il est depuis 2010 écrivain de l'organisation ICORN et depuis 2011 membre de l'Union des Ecrivains Danois. Il a écrit plusieurs articles dans plusieurs journaux et aussi fut le producteur et animateur d'une émission littéraire sur Radio Numydia basée aux USA. Polyglotte, Noufel écrit en kabyle, maghrébin, arabe, français et anglais. Il vient de publier

Noufel est écrivain, poète et journaliste. Il a écrit son premier roman intitulé Espoirs Déchus à l'âge de 17 ans publié en France par Sefraber en 2008. En 2006, il publia en Algérie son premier recueil de poésie intitulé: Pensées Pensantes et un autre recueil: Algérie: Banquet des Nonchalances (Edilivre, France) en 2009. En 2011, il participa dans un ouvrage collectif au Danemark intitulé: Sønderho Havn, Antologi. Par ailleurs, il travailla comme enseignant d'anglais à l'université de Tizi Ouzou et aussi comme enseignant de français et d'arabe en Espagne. Il supervisa des ateliers d'écriture et de lecture et a participé dans plusieurs récitals et lectures collectives ou individuelles dans son pays et aussi en: France, Belgique, Espagne et Danemark. Il est depuis 2010 écrivain de l'organisation ICORN et depuis 2011 membre de l'Union des Ecrivains Danois. Il a écrit plusieurs articles dans plusieurs journaux et aussi fut le producteur et animateur d'une émission littéraire sur Radio Numydia basée aux USA. Polyglotte, Noufel écrit en kabyle, maghrébin, arabe, français et anglais. Il vient de publier

collectifs, viols, tortures et bien d’autres atrocités qui sont infligées aux populations villageoises.

collectifs, viols, tortures et bien d’autres atrocités qui sont infligées aux populations villageoises.  oit. Et si vous le prenez ce droit, nous vous détesterons. Le jour ou le pays vous craindra ou vous détestera, vous ne serez plus rien » ( Journal page 93 Mars 1956)

oit. Et si vous le prenez ce droit, nous vous détesterons. Le jour ou le pays vous craindra ou vous détestera, vous ne serez plus rien » ( Journal page 93 Mars 1956)

Issiakhem M’hamed. Peintre. Né le 17 juin 1928 à Ait Djennad près d’Azeffoun en Grande Kabylie, il vivra son enfance et son adolescence à Relizane où se sont installés ses parents alors qu’il n’a que 3 ans. Le père, riche propriétaire de bains maures, notable de la ville et militant nationaliste est trésorier de la medersa de Relizane. Il reçoit chez lui les uléma et aide à la construction de medersa. Le jeune M’hamed fréquente très tôt l’école coranique et baigne dans l’ambiance du mouvement nationaliste de l’époque. Il passe son certificat d’études primaires et montre déjà des dispositions pour le dessin puisqu’il reçoit un premier prix à l’age de treize ans, mais il ne songe pas à l’art outre mesure.

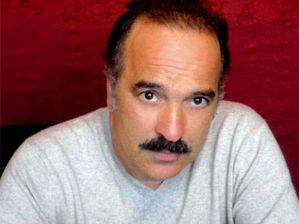

Issiakhem M’hamed. Peintre. Né le 17 juin 1928 à Ait Djennad près d’Azeffoun en Grande Kabylie, il vivra son enfance et son adolescence à Relizane où se sont installés ses parents alors qu’il n’a que 3 ans. Le père, riche propriétaire de bains maures, notable de la ville et militant nationaliste est trésorier de la medersa de Relizane. Il reçoit chez lui les uléma et aide à la construction de medersa. Le jeune M’hamed fréquente très tôt l’école coranique et baigne dans l’ambiance du mouvement nationaliste de l’époque. Il passe son certificat d’études primaires et montre déjà des dispositions pour le dessin puisqu’il reçoit un premier prix à l’age de treize ans, mais il ne songe pas à l’art outre mesure. Akli Tadjer, cet auteur franco-algérien, né en 1954 à Paris et dont la première œuvre date de 1984, s’est formé tout seul et ce n’est point une faiblesse ni sa seule originalité. Il végéta longtemps à écrire des chansonnettes pour de sombres petits groupes de rock blasés par l’insuccès. Un jour, un bon jour, sa bonne étoile vint quand même à briller sous la forme de la silhouette d’un de ses amis, un certain André Robinson qui lui a fait lire Céline. Et voilà notre petit Akli transformé. Oubliant ses lectures d’enfant : Blek le Rock, Zembla, Akim et autres Kiwi, Tex Willer…, ou encore celles faciles mais pauvres qui le firent haleter un peu plus tard, il s’empiffra goulûment de bonne littérature.

Akli Tadjer, cet auteur franco-algérien, né en 1954 à Paris et dont la première œuvre date de 1984, s’est formé tout seul et ce n’est point une faiblesse ni sa seule originalité. Il végéta longtemps à écrire des chansonnettes pour de sombres petits groupes de rock blasés par l’insuccès. Un jour, un bon jour, sa bonne étoile vint quand même à briller sous la forme de la silhouette d’un de ses amis, un certain André Robinson qui lui a fait lire Céline. Et voilà notre petit Akli transformé. Oubliant ses lectures d’enfant : Blek le Rock, Zembla, Akim et autres Kiwi, Tex Willer…, ou encore celles faciles mais pauvres qui le firent haleter un peu plus tard, il s’empiffra goulûment de bonne littérature.